Les premiers monuments religieux de SAÏGON – HÔ CHI MINH VILLE (1859-1880).

SAINTE-CROIX : deuxième église de Saigon./ SAINTE-CROIX :nhà thờ thứ hai của Sài Gòn

Cette deuxième église est évoquée dans quelques publications et souvent décrite en une phrase, sans citation de sources : « Première église de Saigon, pagode transformée en église, en 1860), parfois illustrée d’une gravure qui n’a aucun rapport avec celle-ci. (1)

A partir du 2 décembre 1859 avec l’arrivée du contre-amiral Théogène, François PAGE, remplaçant le vice-amiral Charles RIGAULT DE GENOUILLY, puis celle du capitaine de frégate, Joseph, Hyacinthe, louis, Jules D’ARIES, le 1er avril 1860, commencèrent les premiers travaux dans la ville de Saigon qui passera du statut d’agglomération à celui de ville : « …Saïgon, où se trouvait alors bloquée une petite garnison franco espagnole, n’est pas une ville dans l’acception européenne du mot. Ce n’était plus une place forte étendant au loin son influence, puisqu’elle était bloquée et que sa forteresse avait été ruinée et remplacée par un fort de moindre importance… Dans le mois de décembre 1859, le contre-amiral Page, qui succédait au vice-amiral Rigault de Genouilly, vint à Saigon, le reprit, et avant de retourner à Touranne, qu’il avait reçu l’ordre d’évacuer, il désigna le terrain sur lequel les Français restèrent désormais établis. Il traça les lignes de défense, prescrivit la construction d’un hôpital, de logements, de magasins, et ouvrit le port au commerce. (2).

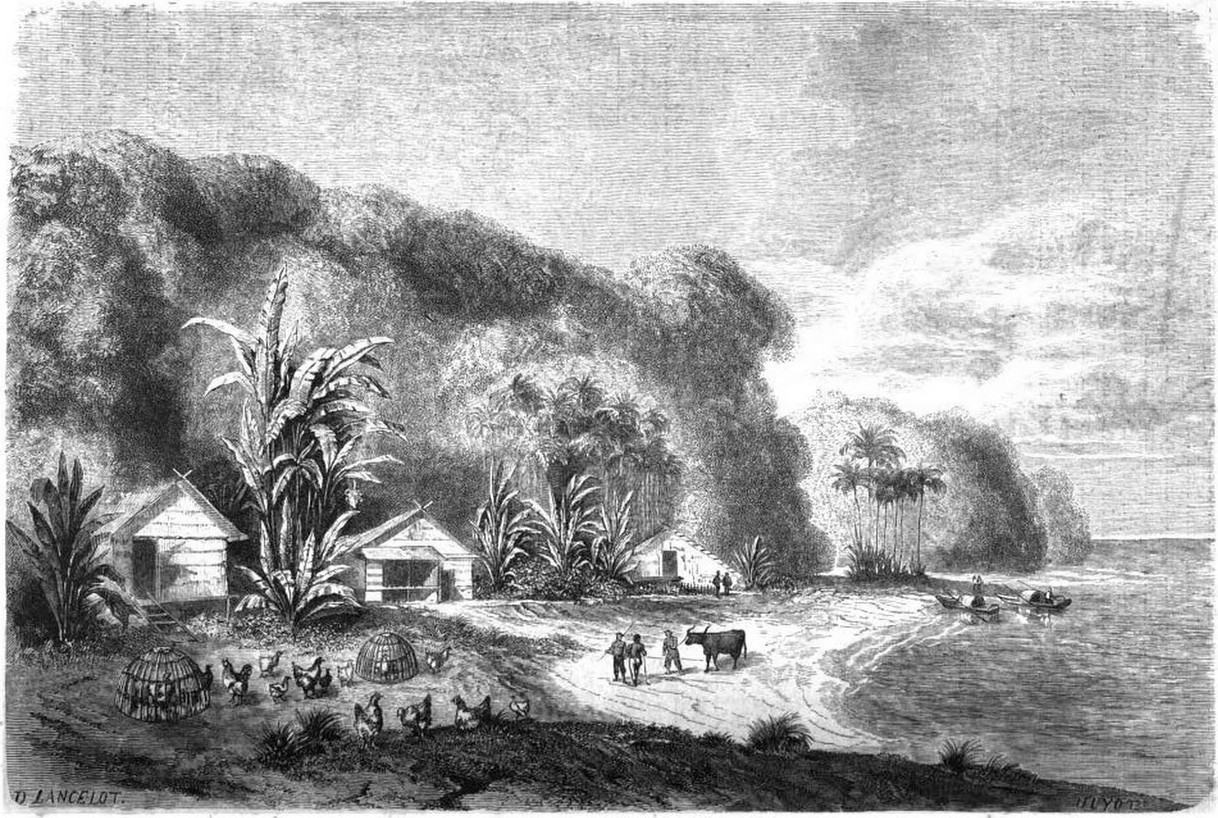

Vue d’une des embouchures de la rivière de Saigon, Le Tour du Monde : nouveau journal des voyages, page 21, Edouard CHARTON, 1er semestre 1860.

Durant cette période de construction, qu’on appelle « Les ouvrages neufs », une case est attribuée à l’évêque Dominique LEFEBVRE pour son habitation, ainsi qu’une ancienne pagode qu’il transformera en chapelle. Dès le mois de l’année 1860, débute la construction d’une église et le projet de fondation d’un carmel. (3).

« Les ouvrages neufs » ont été construits entre les rues Taberd (actuelle Nguyễn Du) et Paul Blanchy (Hai Bà Trưng), la rue d’Espagne (Lê Thánh Tôn) et le boulevard Luro (Tôn Đức Thắng). (4)

Une fois sa construction terminée, celle-ci est inaugurée officiellement, le 15 août 1860 et on découvre sa localisation: « …C’est dans leur enceinte (les ouvrages neufs) que se trouvent la première habitation du Gouverneur, les hôpitaux de Saigon et une petite chapelle catholique, inaugurée le 15 août 1860, enfin toutes les dépendances de l’imprimerie officielle… ». (5)

Nous avons la confirmation de la fin de la transformation de cette chapelle nommée « église » (appelée cathédrale par l’auteur) :« Une cérémonie touchante a eu lieu le 3 août à Saigon. Une commission désignée à cet effet, et précédée des membres du clergé de la cathédrale de Saigon, nouvellement terminée, s’est rendue à l’endroit où se trouve le tombeau de l’évêque d’Adran, près de la ville… ». (6)

Arrivé en septembre 1861 à Saigon, le Père Charles HERRENGT, de la Congrégation des Missions Etrangères, se voit confier par l’évêque LEFEBVRE, cette « église », appelée « Sainte-Croix » : « …Mgr LEFEBVRE me vient en aide pour tirer mes gens de l’obligation de rester oisifs. Il place nos deux vieux prêtres chez un frère annamite du voisinage, et une partie de mes élèves, avec divers missionnaires européens, qui les emploieront comme cathéchistes. Cinq resteront avec moi pour aider à instruire dans une petite paroisse que sa Grandeur me confie : c’est « Sainte-Croix », pagode convertie en chapelle, au commencement de l’occupation française, et où il y a maintenant sept à huit cents chrétiens venus de tous les points de la Mission… ». (7).

L’église Sainte-Croix est aussi citée par le capitaine Lucien de GRAMMONT, inspecteur des affaires indigènes à Saigon, en 1861 : « …Depuis la conquête, on a formé à nouveau un petit collège qui a été placé d’abord dans une maison voisine du fort du sud, et postérieurement, M. WIBBEAU (Théodore WIBAUX) l’a transporté dans les environs de l’église Sainte-Croix… ». (8)

Une lettre du directeur de l’Intérieur Paulin VIAL adressée à l’évêque Jean-Claude MICHE situe cette chapelle, rue n° 5 (qui deviendra la rue VANNIER, le 1er février 1865, actuellement Đường Ngô Đức Kế) : « Monseigneur, J’ai l’honneur de vous demander si nous pouvons, sans vous déranger, faire procéder à la translation de l’ancienne chapelle qui est si tuée sur la rue n ° 5. Elle serait replacée sur un soubassement convenable et servirait de case. Après sa réédification, M. le Curé pourrait nous abandonner le terrain qu’il occupe et qui est destiné à l’agrandissement de notre marché. Ces travaux sont d’une grande utilité et sont réclamés avec insistance par diverses personnes, je vous serais donc reconnaissant

d’en faciliter l’exécution en ce qui vous concerne. Nous pourrions de suite ouvrir la rue n° 5, ce qui contribuerait beaucoup à l’assainissement du quartier. Daignez agréer, Monseigneur … etc… » (9).

Charles LEMIRE, commis des Postes à Saigon, arrivé le 5 janvier 1862, complète les informations au sujet de cet édifice : «: «…J’arrivai bientôt à la grande case en bois qu’on appelle la cathédrale. Elle était ornée de pavillons et sur les piliers en bois d’aigle qui soutiennent les toits, étaient accrochés de grands panneaux portant des inscriptions en lettres annamites gravées et dorées ou incrustées en nacre. Les femmes étaient accroupies d’un côté, les hommes de l’autre. L’Evêque officiait en habits pontificaux et était assisté de prêtres indi-gènes. Un maître d’école annamite chrétien avait habillé ses écoliers d’une façon très bizarre. Ces enfants portaient un casque noir avec des pompons rouges, des plaques de clinquant, des glaces et des ailes de papillon mobiles. Après la messe, ils chantèrent en annamite, en faisant après chaque verset un pas en avant, un pas en arrière, une salutation les bras en l’air, et enfin ils se prosternaient de tout leur long. Leur maître avait autour des reins un vêtement bariolé, par-dessus une tunique bleue, brochée avec des manches larges comme trois manches de bedeau. Enfin il portait une mitre ou plutôt un grand bonnet de police noir avec deux longs appendices noirs à franges d’argent. Sur le devant du bonnet il y avait des ornements en clinquant supportés par des tiges en fil métallique, ce qui agitait chaque antenne, à mesure que le maître faisait un mouvement. ». (10).

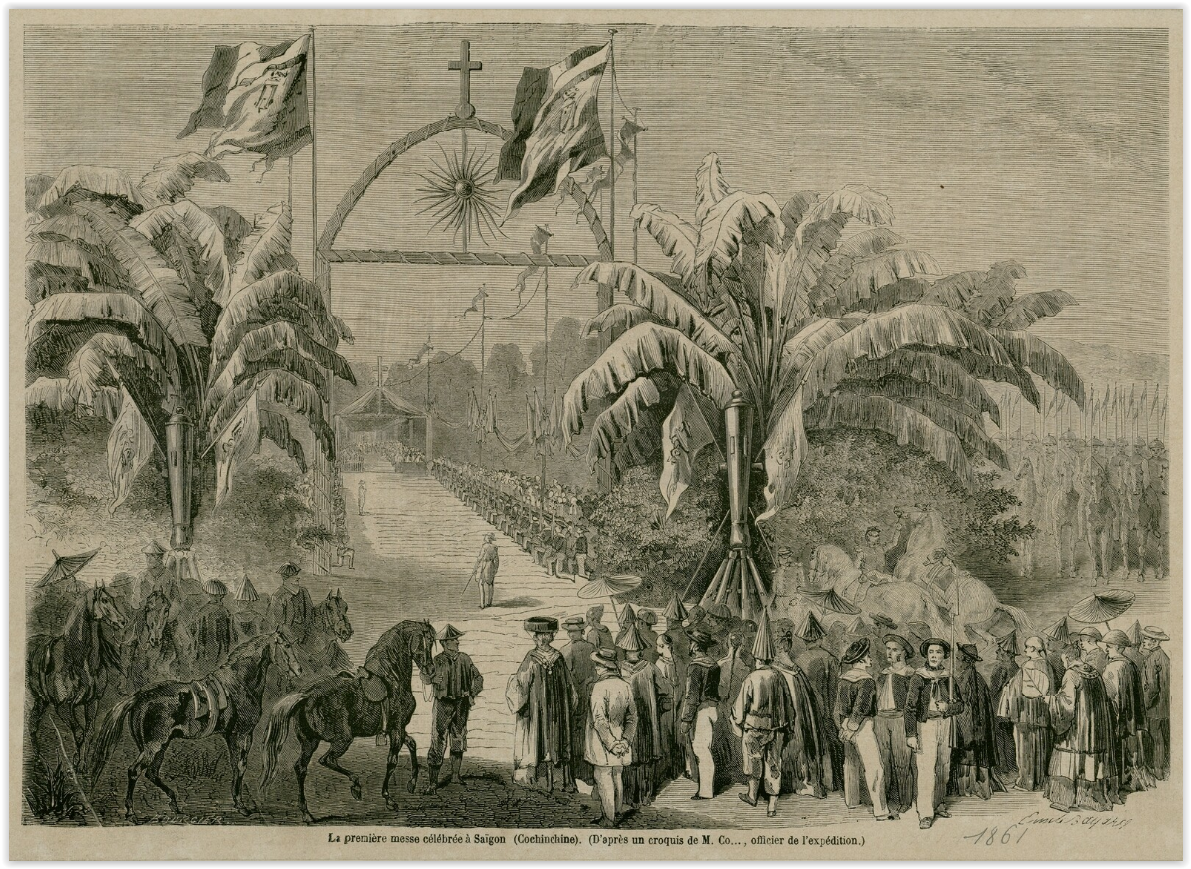

La première messe célébrée à SAIGON (Cochinchine), (d’après un croquis de M. CO…, officier de l’expédition). Le Monde illustré. 1861-10-26, page 685.

Gravure originale par BOURCIER (Emile-Gustave), dessinée par BAYARD Emile. Représentation de la Première messe donnée à Saigon vers 1861. Entre deux bananiers un portique surmonté d’une croix latine sur un globe, une allée encadrée par des militaires attendent les prêtres. Au premier plan, marins, civils et dignitaires indochinois. Au second plan, un édifice consacré en bois surmontée d’une croix latine. Musée du Quai Branly – Jacques CHIRAC, PARIS.

Texte accompagnant cette gravure (page 683) : Correspondance particulière du MONDE ILLUSTRÉ. Saigon, 18 août 1861 : « Monsieur le directeur, vous envoyer pour fin octobre le dessin d’une fête célébrée le 15 août, c’est, me direz-vous, vous apporter du réchauffé. Votre amour de l’actualité se révoltera sans doute, mais lorsque la réflexion vous aura convaincu que les navires les plus rapides ne mettent pas moins de deux mois et demi pour aller de Saigon à Marseille, vous ne m’en voudrez plus tant de vous offrir, soixante-quinze jours après l’événement, le croquis du premier Te Deum qui se soit chanté sur la terre annamite en l’honneur de Napoléon III.

Quelques jours avant le 15 août, le vice-amiral CHARNER avait annoncé aux indigènes que désormais les provinces de la basse Cochinchine appartenaient à la France. Ces peuples dont, je vous l’ais dit dans ma dernière lettre, les institutions se rapprochent beaucoup des nôtres, paraissent accepter notre domination sans répugnance, et la célébration de la fête de l’Empereur a semblé les rendre tout heureux.

C’est ainsi que nous avons vu les directeurs indigènes mettre un grand empressement à offrir aux notables des arrondissements des repas et des fêtes conformes aux usages du pays. Le signal des réjouissances a été donné dès le lever du soleil par une salve de vingt et un coups de canon tirés par les navires en rade, pavoisés aux couleurs nationales, et par les batteries de terre qui garnissent les glacis du fort Napoléon.

A six heures, le commandant supérieur de Saigon et le commandant des troupes, accompagnés des officiers de tous les corps, se rendaient à cheval sur la plage pour recevoir les amiraux. Ces officiers supérieurs, précédés d’un détachement de chasseurs d’Afrique et suivis de quarante cavaliers Tagules, arrivèrent au Te Deum, qui fut chanté par Mgr l’évêque d’Isauropolis. Pendant la messe, les musiques des deux frégates et celles des chasseurs mêlaient leurs accords aux salves de l’artillerie. C’est cette imposante cérémonie que reproduit dans toute son exactitude le dessin que je vous adresse et dont je vous confie la reproduction.

A midi, un véritable repas annamite réunissait à la préfecture les chefs de canton et les maires indigènes. La journée s’écoula au milieu des courses de pirogues, des ascensions aux mâts de cocagne. Une illumination générale et un spectacle annamite ont terminé ces réjouissances par lesquelles pour la première fois, je le répète, la fête d’un souverain français était célébrée en Cochinchine.

Le même cérémonial joyeux à été observé dans toutes les préfectures de nos grands centres militaires. L’entrain des indigènes était partout si vif que, si on les avait laissés faire, je crois qu’à l’heure qu’il est ce bon peuple serait encore en liesse.

Avant de terminer ma lettre, je ne puis oublier de vous signaler l’activité et le goût que MM. de Rodelec, lieutenant de vaisseau, et Audouard, capitaine d’artillerie de marine, ont su déployer dans la décoration qui a servi au Te Deum. Ces deux officiers ont fait tous leurs efforts pour nous rappeler les pompes nationales du culte catholique et rendre imposante, aux yeux des indigènes, cette grande manifestation religieuse. ».

Pour extrait,

MAC VERNOLL

Nous laissons la conclusion de l’histoire de ce deuxième édifice religieux à l’évêque Dominique LEFEBVRE, dans une lettre datée du 01/01/1861 : « Dans la partie soumise aux Français, nous avons une église assez belle pour le pays et 3 chapelles provisoires en attendant qu’il soit possible de construire d’autres églises. On nous fait espérer que le Gouvernement Français ayant accepté officiellement l’établissement de la colonie nouvelle, fera construire une cathédrale et quelques églises ». (11).

1 L’Illustration, Journal universel, n°1104, pages 267 et 269, article « Cochinchine » de LOMONT A, 1864/04/23. Cette gravure, légendée « Pagode et case annamite dans la rue Catinat », est accompagnée d’un texte « …Déjà, toutes les pagodes ont disparu, il n’en reste plus qu’une, située dans la rue Catinat ; peut-être même, est-elle démolie aujourd’hui… ». Certains ont même changée la légende en « Maison abandonnée et pagode qui fut transformée en église ». ..(Note de l’auteur).

2 Revue des deux mondes : recueil de la politique, de l’administration et des mœurs, La Campagne de 1861 en Cochinchine, PALLU Léopold, pages 310 & 312. 1862/11/01. Le port de Saigon sera ouvert le 22/02/1860 (Note de l’auteur).

3 Table analytique des Annales des Missions Etrangères de Paris, 755-1, 1860, IRFA (Institut de recherche France-Asie.

4 1859-1865 documents pour servir à l’histoire de SAIGON Page 48, BOUCHOT Jean, 1927.

5 Onze mois de sous-préfecture en Basse Cochinchine, page 98, GRAMMONT de Louis, 1863. On trouve la même information dans L’Illustration, 1864/09/04, n° 1102, page 231, article « Cochinchine » par LOMON.A.

6 Revue catholique : religion, histoire, littérature, sciences et arts, page 348, 1861/01/01.

7 Oeuvre pontificale missionnaire de la Propagation de la foi. Auteur du texte. Annales de la propagation de la foi : recueil périodique des lettres des évêques et des missionnaires des missions des deux mondes, et de tous les documents relatifs aux missions et à l’Association de la propagation de la foi. 1862, lettre de Charles HERRENGT, datée du 1861/09/26.

8 Onze mois de sous-préfecture en Basse-Cochinchine, note 2, page 102, GRAMMONT de Lucien, capitaine au 44è de ligne, 1863.

9 Onze mois de sous-préfecture en Basse Cochinchine, page 264, GRAMMONT de Louis, 1863.

10 Lettre de Charles LEMIRE, 1862/04/20 « Charles Lemire ou la foi coloniale (1869-1912) », page 23, MALLERET Louis, 1937,

11Rapport annuel des Missions Etrangères, 1861 : Cochinchine occidentale, lettre commune 1861/01/01, Mgr Dominique LEFEBVRE. IRFA.

Philippe CHAPLAIN – 2025 09 07

Documents supplémentaires

Nomination du contre-amiral PAGE, Le Courrier de Bourges, 1860 04 04.

Lettre du 1861 08 15 publiée dans « Lettres de l’enseigne de vaisseau Edouard BALEZEAUX sur l’expédition de la Cochinchine 1860-1861 », Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, 1936, T XI p 50.

Philippe CHAPLAIN – 2025 09 07